Im Sommer 2007 gaben die EWE Baskets Oldenburg die Verpflichtung eines gewissen Rickey Paulding bekannt. Der US-Amerikaner, 2004 vom NBA-Club Detroit Pistons im Draft ausgewählt und in der Folge nie in deren Trikot aufgelaufen, hatte zuvor drei Jahre lang für drei verschiedene Clubs in Israel und Frankreich gespielt. In Oldenburg unterschrieb er direkt einen Vertrag über drei Saisons.

Ob das im schnelllebigen Basketball gut gehen würde?

15 Jahre später endete seine Karriere – und Rickey Paulding war noch immer in Oldenburg. Ein Abschiedsspiel vor über 6.000 Zuschauern krönte eine in der easyCredit Basketball Bundesliga einzigartige Laufbahn. Im Oktober 2022 ist der Familienvater wieder zu Besuch in Pauldingburg. Er schaut Spiele der EWE Baskets, leitet ein Herbstferien-Camp für Kinder und absolviert insgesamt einen strammen Terminplan. Zeit für ein Gespräch fand er glücklicherweise zwischendurch trotzdem.

Moin Rickey. Schön, dass du wieder hier bist. Fühlte es sich an, als würdest du nach Hause kommen?

Es kam mir in der Tat ein wenig so vor, das stimmt. Wenn man durch die Straßen fährt, dann kenne ich hier halt wirklich jeden Meter. Nun war ich zwar nicht so lange von Oldenburg weg, aber es war natürlich deutlich länger als in den anderen Sommern zuvor. Es hat sich nichts verändert – außer dem Team offensichtlich. (lacht)

Du hast jetzt zwei Heimspiele der EWE Baskets in der Arena als Zuschauer gesehen. Wie ist dein erster Eindruck von der Mannschaft?

Was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Es scheint eine wirklich gute Gruppe zu sein. Es ist natürlich noch sehr früh in der Saison, daher sucht jeder noch nach den richtigen Wegen. Es fehlt noch ein wenig an Konstanz. Gegen Bayreuth benötigten sie einen Moment, um ihren Rhythmus zu finden, und Berlin ist eben Berlin. Da muss man wirklich auf sehr hohem Level spielen, um sich mit ihnen messen zu können. Es wird etwas Zeit benötigen, bis alles zusammenwächst. Dann wird sich auch herausschälen, wer der Go-to-guy wird und wer wann was auf dem Feld erledigen muss.

Hast du einen besonderen Blick auf Max DiLeo, der in diesem neuen Oldenburger Team dein Nachfolger als Kapitän ist?

Max als Kapitän ist die beste Entscheidung! Ich liebe es, ihm auf dem Feld zuzuschauen. Als Gegner wirst du wahnsinnig! (lacht) Es ist ermüdend, gegen ihn zu spielen, denn er ist immer bei hundert Prozent. Aber als Fan und als Teamkollege ist es einfach eine Freude, ihn auf seiner Seite zu haben. Gegen Bayreuth war er überall. Er hat so viel gearbeitet, sich in Bälle geworfen, die Pässe für den Gegner schwer gemacht. Er ist der emotionale Anführer, keine Frage. Ein Team kann sich um ihn herum gruppieren. Er mag auf den ersten Blick nicht unbedingt der talentierteste Spieler sein, aber das macht er mehr als wett durch seine Einstellung. Er führt das Team im besten Sinne an.

Gegen Berlin sah es phasenweise so aus, als käme er mit seiner Art zu spielen ans Limit. Alba ist wie eine perfekt aufeinander abgestimmte Maschinerie aufgetreten.

Berlin hat nicht diesen einen Spieler, der alles organisiert und auf den du dich als Gegner voll konzentrieren kannst. Der Ball wird dort einfach immer weiter bewegt, alles ist im Fluss, das haben sie auf ein sehr hohes Niveau gebracht. Ihre Offensive ist jetzt über Jahre entwickelt und verfeinert worden. Da ist es schwieriger für Max, seine Spielweise auszureizen. Glücklicherweise spielt man im Normalfall nur zweimal gegen sie …

Würdest du zustimmen, dass die Berliner in dieser Form vermutlich nicht allzu viele Spiele in der Liga verlieren werden? Höchstens, wenn sie beispielsweise unter der Woche doppelt in der Euroleague gefordert sind?

Was ich bei ALBA immer bewundert habe: Dass unabhängig davon, wer gerade auf dem Parkett steht, jeder das System mit all seinen Details kennt und durchsetzt. Und so glänzt auch in jedem Spiel mal wieder ein anderer. Luke Sikma beispielsweise hat in Oldenburg offensiv keinen guten Tag erwischt, dafür hat er seinem Team mit anderen Qualitäten viel gegeben. Jaleen Smith musste nicht viel spielen, Maodo Lo streute ein paar wichtige Treffer ein, als es nötig war. Sie sind einfach unglaublich konstant.

Ist es schwer für dich, ruhig auf der Tribüne sitzen zu müssen und nicht mehr aktiv eingreifen zu können?

Ein wenig schon! Ich vermisse es, da auf dem Parkett zu stehen. Es gab den ein oder anderen Moment, in dem ich dachte: Ach, jetzt könnte man doch dieses oder jenes machen. Man sieht Dinge von außen einfach anders. Ich genieße es aber sehr, die Spiele jetzt als Fan verfolgen zu können. Ohnehin war das Publikum bei den Heimspielen bereit, und in dieser Form habe ich die Atmosphäre in der Arena ja zuvor auch noch nicht wahrgenommen. Es ist ein neues Gefühl, jubeln und anfeuern zu können und nicht jederzeit darüber nachdenken zu müssen, was jetzt nötig wäre, um das Spiel zu gewinnen.

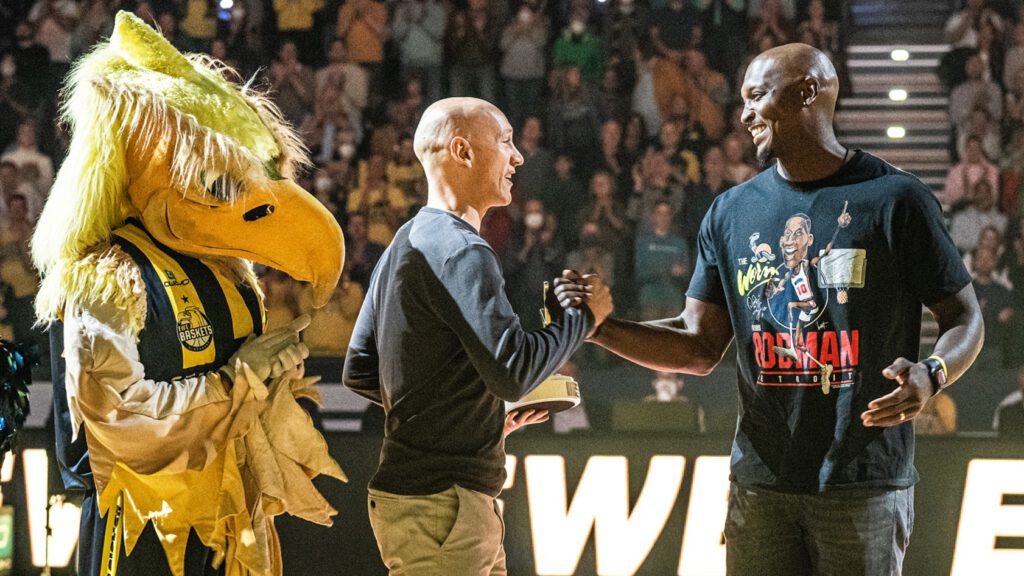

Du hast von Pascal Roller vor dem Spiel gegen Berlin die Trophäe für den „Most Likeable Player“ erhalten. Was bedeutet dir dieser Preis?

Das ist eine coole Sache; vor allem, weil es eine Abstimmung von Fans der gesamten Liga und nicht nur des eigenen Teams ist. Als Spieler möchte man ja grundsätzlich gemocht – oder besser: respektiert – werden für das, was man tut. Und dann ist so eine Auszeichnung schon eine Form der Bestätigung für all das. Ich mag den Award, und ich habe Pascal Roller immer bewundert und geschätzt, wir haben ja auch noch ein paar Jahre gegeneinander gespielt.

Wenn du auf das Ende der vergangenen Saison schaust: War es mit den Spielen gegen Würzburg und in Ludwigsburg sowie dem Abschlussspiel ein perfektes Ende? Auch, wenn ihr es nicht in die Playoffs geschafft habt?

Ich denke ja. Natürlich war die Saison nicht so, wie es sich alle erhofft hatten. Aber ich konnte meine Karriere mit einem Heim- und einem Auswärtssieg beenden. Vor allem die Partie in Ludwigsburg war schon ein bisschen verrückt; niemand hatte irgendwelche großen Erwartungen an die Partie. Natürlich wollten wir noch einmal intensiv auftreten, aber es war schon bemerkenswert, wie stark wir uns in diesem letzten Spiel präsentiert haben. Und dann kam ja noch das Abschiedsspiel mit den vielen Gästen – es war insgesamt ein sehr stimmiges Ende der Karriere.

Hast du noch länger über die Saison nachgedacht – und vor allem über die Gründe, warum vor allem die erste Hälfte so nach hinten losging?

Es war wirklich hart. Wir hatten eine Vision, und es entwickelte sich einfach überhaupt nicht so wie erhofft. Wir haben zwei Spiele verloren, die wir hätten gewinnen müssen, danach ging es bergab. Dann kamen Verletzungen hinzu, einiges an Pech, andere Dinge, die man nicht richtig kontrollieren konnte. Für mich persönlich war es im Rückblick somit aber auch genau die Entwicklung, die mir gezeigt hat, dass nun tatsächlich der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um meine Karriere zu beenden. Wenn wir die Playoffs erreicht hätten oder das Gefühl entstanden wäre, ein großes Ziel nur knapp verpasst zu haben, dann wäre die Gefahr zu groß gewesen, doch wieder ins Grübeln zu kommen, ob es nicht doch besser hätte weitergehen sollen. So kam der Stempel drauf und die Sache war durch.

Nach der Saison ging es ans Packen, nun tatsächlich zum letzten Mal. Wie war deine Gefühlslage in dem Moment?

Für mich persönlich hat es sich zunächst einmal nicht schlecht angefühlt. Es war ein Prozess, der eine Weile gedauert hat. Ich war nicht traurig, zumindest nicht bis spät in den Sommer hinein, als ich dann tatsächlich realisiert habe: Okay, es geht nun wirklich nicht wieder zurück! Aber für meine Frau und für meine Kinder war das sehr emotional, als wir gepackt haben. Ihnen wurde schnell klar, dass sie nicht wiederkommen würden. Und dass sie ihre Freundinnen und Freunde zurücklassen werden. Ich habe nur die Basketball-Seite des Ganzen gesehen und dachte: Hey, ich muss nicht mehr jeden Morgen zum Training und auch keine langen Busreisen mehr machen. (lacht) Es war dann aber auch für mich spätestens im August komisch, eben nicht wie in den vielen Jahren zuvor die Koffer wieder zu packen und Richtung Saisonvorbereitung zu reisen.

Fühlt es sich immer noch ein wenig surreal an, nicht mehr Teil dieser Routine zu sein?

Ja, das ist schon komisch, aber andererseits muss ich zugeben, dass ich es auch genieße, nicht mehr jeden Tag hart trainieren zu müssen. Wobei es in dieser Saison ja wohl auch kein klassisches Trainingslager zu den üblichen Zielen gegeben hat. Nun muss ich mich aber auch ein wenig zwingen, mich fit zu halten, denn das muss jetzt von mir ausgehen und nicht mehr klar definierten Trainingsabläufen folgen. Ich kann jetzt einfach sagen: Heute habe ich keine Lust, also lasse ich es.

Was unternimmst du denn tatsächlich, um in Form zu bleiben? Zum begeisterten Läufer wirst du nicht mit einem Mal geworden sein, oder?

(lacht) Ich laufe tatsächlich! Aber nicht übermäßig viel, ich genieße es dabei einfach, draußen unterwegs zu sein und mich zu bewegen. Ich habe mir außerdem ein Fahrrad angeschafft, so eine Mischung aus Straßenrad und Mountainbike. Damit bin ich bei uns in der Gegend unterwegs. Dazu kommen ein bisschen Yoga und kleinere Workouts, die ich zuhause erledigen kann. Ich bleibe aktiv, aber das ist mit den täglichen zwei Stunden Basketball natürlich nicht mehr zu vergleichen.

Wie erging es deinen Kindern in den ersten Wochen in den USA?

Es ist ein Prozess der Anpassung. Mehr noch für die beiden Jungs als für meine Tochter. Sie geht in die Grundschule, und irgendwie ist das für jedes Kind überall doch immer vergleichbar. Tre hingegen ist direkt in die High School gewechselt, und normalerweise kommt man dort mit anderen zusammen hin, die man schon von vorher kennt. Für ihn war das ein Neustart und er hat sich schon seine Gedanken gemacht, ob er schnell Kontakt zu anderen findet. Er hat dann erst einmal angefangen, Fußball zu spielen, um andere besser kennenzulernen. Es gibt dort auch einen Austauschschüler aus der Schweiz, mit dem unterhält er sich auf Deutsch. Und Sidney hatte auch so seine Sorgen. In den USA haben die Schüler Schließfächer für ihre Sachen – und er hatte große Panik, dass er sich die Kombination für sein Schloss nicht wird merken können. Das hat ihn wochenlang beschäftigt. Inzwischen muss ich sagen: Es läuft alles. Kinder kommen einfach schnell untereinander in Kontakt.

Gut zu hören. Und wie vertreibst du dir die Zeit? Es wartet ja nun kein Trainer mehr jeden Tag darauf, dass du in die Halle kommst und Vollgas gibst.

Der Trainer an der Highschool hat mich angesprochen, er brauchte einen Assistenztrainer. Außerdem hat jeder Jahrgang ein eigenes Team, da kümmere ich mich jetzt um die Jungs aus dem zweiten Jahr. Das wird was Neues für mich, da ich nie Trainer war. Aber ich genieße es, Kinder um mich herum zu haben. Außerdem fülle ich noch die Lücken, wenn Lehrer ausfallen und jemand einspringen muss. Sprich: In bin vor Ort und helfe, wo ich kann. Wir möchten außerdem im Basketball Teams für jedes Alter anbieten können, auch daran arbeite ich momentan. Die sollen dann an Turnieren teilnehmen.

Bei den EWE Baskets sitzt Bryce Taylor an der Seitenlinie. Er hatte nach zwölf Jahren seine aktive Karriere in der BBL beendet und ist nun Assistenztrainer, zwischendurch war er ein Jahr in der NBA. Könnte eine solche Entwicklung eine Art Vorbild für dich sein? Deine grundsätzliche Idee, als Trainer zu arbeiten, dürfte ja noch existieren.

Ich habe mich dieser Tage mit ihm ausgetauscht über seinen Wechsel vom Spielfeld an die Seitenlinie. Bryce gehörte immer zu denen, die ich bewundert habe, und ich habe mich schon immer gerne mit ihm unterhalten, auch schon während unserer gemeinsamen Zeit als Gegner auf dem Parkett. Es ist interessant zu beobachten, wie er das hinbekommt. Man investiert unheimlich viel Zeit in diesen Job als Trainer, und die Situation ist ja vergleichbar: Auch Bryce hat Frau und Kinder. Und das ist etwas, worüber ich natürlich nachdenke: Bekommt man es hin, Familie und diese Art von Beruf passend miteinander zu verbinden? Ich möchte sicherstellen, in den wichtigen Momenten für meine Familie da zu sein.

Du würdest es gewiss bevorzugen, dort als Trainer zu arbeiten, wo auch deine Familie ist, oder? Bei einem Familienmenschen wie dir ist es schwer vorstellbar, dass du fast die ganze Zeit in Europa unterwegs bist, während deine Frau und Kinder in den USA bleiben.

Gerade jetzt ist eine Zeit, in der ich gerne genau mitbekomme, was meine Kinder tun. Es fühlt sich einfach gut an, dort zu sein. Derzeit würde es nicht passen, als Trainer auf hohem Level unterwegs zu sein und so viel von dem zu verpassen, was die Kinder machen. Highschool, College – das ist eine spannende Zeit!